الأوّل من أيلول رأس السّنة الكنسيّة الأرثوذكسيّة!

"تبدأ السّنة الطّقسيّة لكنيسة الرّوم الأرثوذكس في أوَّل سبتمبر(أيلول)، وتُسمّى السّنة الجديدة (الإندكتيون) أو (الإنديقتي)، والكلمة لها جذور من أيّام قياصرة روما. كان قياصرة روما يفرضون على رعاياهم جزية عامّة للإنفاق على الجنود، وكانت هذه الجزية توزّع على جميع الولايات الرّومانيّة، وتُدفع كلّ سنة. وكان هذا الأمر يتكرّر مدّة 15 سنة، (بدأت سنة 312 بعد المسيح، في عهد قسطنطين الكبير)، وهي مدّة التّجنيد في جيوش روما. كان ذلك يتمّ قبل الشّتاء، بوقت قصير، من كلّ سنة. ويبدو أنّه كان هناك أكثر من تاريخ للأنديقتي في الشّرق والغرب، ففيما شاع في الغرب أنَّ بدء السّنة يكون في الأوّل من شهر كانون الثّاني، تعيَّن في الشّرق، في الأوّل من شهر أيلول.

كان القيصر يفرض هذه الجزية قبل الشّتاء وكانت تُسمى "إندكشيو" أيّ أعلام الجزية. وترجم ملوك القسطنطينيّة هذه الكلمة إلى اللّغة اليونانيّة بلفظة "إنديكتيون". ثمّ تُرجمت إلى اللّغة العربيّة بلفظة "إندقتي". في الأساس تعني حدًّا من الزّمن.

الكنيسة الأرثوذكسيّة تطلب في هذا اليوم من اللّه اعتدال الأهوية ونزول المطر وخصب الأرض. وتقدِّم الكنيسة تسابيح الشّكر للّه في بداية السّنة. إلى هذا، اعتادت المسكونة – أيّ العالم القديم – اعتبار شهر أيلول موسم جمع الأثمار والحبوب في المخازن، وإعداد العدّة لإلقاء البذور، في الأرض، من جديد. من هنا احتفال الكنيسة ببدء السّنة الزّراعية ورفع الشّكر والطّلبة إلى اللّه "يا مانحًا من السّماء الأزمنة والأمطار المخصّبة للّذين على الأرض، تقبّل، أيضًا الآن، ابتهالات عبيدك... فإن رأفاتك تعمّ حقًّا جميع أعمالك. بارك كلّ دخول وخروج نأتيه مسهلًّا أعمال أيدينا" (كاثسما اللأنديقتي– صلاة السّحر).

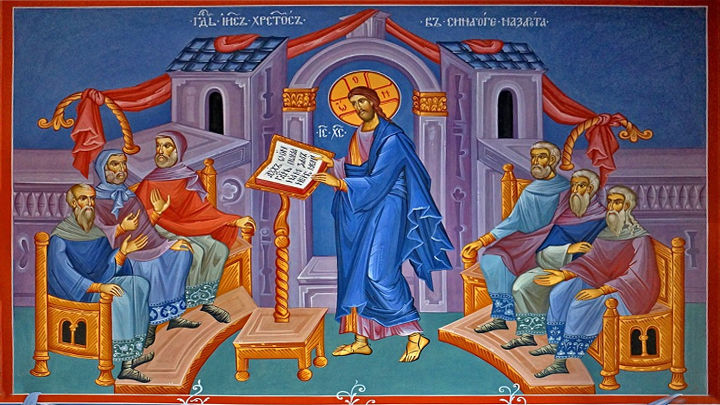

من جهة أخرى، تحتفل الكنيسة، في هذا اليوم، بذكرى دخول الرّبّ يسوع المسيح إلى مجمع اليهود في النّاصرة، حيث دفع إليه سفر إشعياء النّبيّ، على ما ذكر لوقا الإنجيليّ، فقرأ: "إنَّ رُوحَ الرَّبِّ عليَّ ولأجلِ ذلك مَسحَني وأرسلَني لأبشِّرَ المساكين وأشفيَ مُنكسري القلوبِ. وأعلنَ للمأسورينَ بالتَّخلية والعميانِ بالبصرِ وأُطلقَ المُهمشينَ إلى الخلاصِ وأكرزَ بسنةِ الرَّبِّ المقبولةِ" (لوقا 4: 18).

إذ تحتفل الكنيسة بهذه الذّكرى، تدخلنا في الزّمن الجديد، في سنة الرّبّ المقبولة، في زمن ملكوت السّماوات الذي دشّنه الرّبّ يسوع المسيح عندما أعلن، بعدما انتهى من قراءته من سفر إشعياء، "أنّه اليوم قد تمّ هذا المكتوب في مسامعكم". على هذا يكون بدء السّنة الكنسيَّة الجديدة قد اقترن، عبر التّاريخ، بتدبير إداريّ ملكيّ، وتطعّم بمسعى لتقديس الخليقة والمواسم، وتتوّج بالدّخول في "سنة الرّبّ المقبولة".

فلنحتفل إذا بسنة الرّبّ المقبولة، شاكرين إيّاها، فقد نلنا من يده خيراتٍ كثيرة لا تُحصى. فلنُسارع لنكون مرضيّين أمامه. لنحتفل، لا بالأمر الذي أصدره الأباطرة الرّومان، بل بما رسمه لنا المسيح، ملك المجد السّماويّ. إنّ الجزية الواجبة علينا للمسيح بمناسبة الأمر هي حفظ وصاياه المقدّسة وإتمامها، لأنّ المسيح ملكنا لا يطلب منّا حديدًا ولا نحاسًا. ولا يطلب فضّةً ولا ذهبًا، كما أوضح داود قائلًا: "أنت سيّدي، فلا حاجة لك إلى أموالي" (مزمور 15).

لكي نؤمن به بقلب مستقيم، فهو لا يطلب منّا الحديد والنّحاس، بل فضيلة الإيمان، المؤسّسة بقوّة وثبات على التّقوى الأرثوذكسيّة، التي تقوم على الدّماء التي سفكها الشّهداء القدّيسون، الذين عذّبوا من أجل الإيمان المسيحيّ بأسلحة من حديد وأدوات وأواني من نحاس، كما قيل: "قضى حياته في الحديد" (مزمور 104)...

بدلًا من الفضّة، يطلب منّا المسيح ملكنا فضيلة الثّقة باللّه التي لا شكّ فيها، فهي تضمن للإنسان حياةً رغيدة أكثر من الفضّة... هذه هي الفضّة المعنويّة التي يطلبها الرّبّ منّا. يأمرنا ألّا نتّكل على الثّروات التي تزول سريعًا، بل أن نتوكّل على اللّه الحيّ، الذي "كلامه كلام نقيّ، فضّةٌ تُحرق" (مز ١١).

بدلًا من الذّهب، يطالب المسيح ملكنا بأثمن فضيلة، ألا وهي المحبّة الصّادقة للّه وللجار، والتي يُمثّلها دائمًا معلّمو الكنيسة بالذّهب لقيمته العظيمة. فكما أنّ الذّهب أثمن من الفضّة والنّحاس والحديد، فكذلك المحبّة أشرف من الرّجاء والإيمان، كما هو مكتوب: "والآن يبقى الإيمان والرّجاء والمحبّة، هذه الثّلاثة، وأعظمها المحبّة" (1 كورنثوس 13)....

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسيّة الآن بالعيد المسيحيّ بدلًا من عيد الوثنيّين القدماء، "بعد أن خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله، ولبستم الإنسان الجديد الذي يتجدّد في المعرفة على صورة خالقه" (كولوسي ٣). فلنحتفل بالعام الجديد كما ينصحنا الرّسول قائلًا: "علينا أن نسلك في جدّة الحياة، لنخدم الله في جدّة الرّوح، لا في عتيق الحرف" (رومية ٦). فلنحتفل بالعيد، خاضعين لأمر الرّبّ إلهنا الذي أُنزل على يد موسى، والذي يُقرأ الآن في سفر اللّاويّين: "إن سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، فإنّي أُعطي السّلام في الأرض، وتطردون أعداءكم، وأنظر إليكم وأبارككم، ولا تبغضكم نفسي". "وأسير بينكم وأكون لكم إلهًا وأنتم تكونون لي شعبا" (لاويين 26) يقول الرّبّ الإله قدّوس إسرائيل.

قُسِّمت السّنة الطّقسية في الكنيسة الأرثوذكسيّة إلى ثلاث مراحل رئيسيّة:

1- ما قبل الفصح تبدأ من أحد الفرّيسي والعّشار حتّى أسبوع الآلام، أيّ 10 أسابيع. أوّل ثلاثة أسابيع تهيئة واستعداد للصّوم الكبير، وسبعة أسابيع تشكّل الصّوم الكبير. هي بمثابة تهيئة لاستقبال الفصح. وتسمّى مرحلة " التّريوديّ".

2- البنديكستاري: من الفصح إلى العنصرة.

3- مرحلة ما بعد الفصح: وتبدأ من أحد العنصرة حتّى أحد الفريسيّ والعشّار وتسمّى مرحلة "المعزّي والميناون" وهذه المرحلة غير ثابتة. إذ أنّها تعتمد على وقوع الفصح. هي لا تحتوي على أكثر من 40 أسبوعًا ولا تقلّ عن 26 اسبوعًا.

وفي كلّ مرحلة هناك حادثة بارزة ومهمّة في حياة المخلِّص: مرحلة التّريوديّ تحتوي على الآلام والصّلب والدّفن. مرحلة البنديكستاريّ تحتوي على القيامة والصّعود وحلول الرّوح القدس. مرحلة المعزّي تحتوي على الميلاد والظّهور الإلهيّ... وهناك أعياد القدّيسين وتقسّم إلى فئات منها ذات تواريخ ثابتة ومنها ذات تواريخ متغيّرة من سنة إلى أخرى، وهذه تتعلّق بتاريخ الفصح مثل الدّخول إلى أورشليم أيّ أحد الشّعانين وخميس الصّعود والفصح وأحد العنصرة."