صدور رسالة البابا لليوم العالميّ التّاسع والخمسين للسّلام

وفيما يلي نصّ الرّسالة بحسب ما نشرت دار الصّحافة التّابعة للكرسيّ الرّسوليّ:

"السّلام لك!"

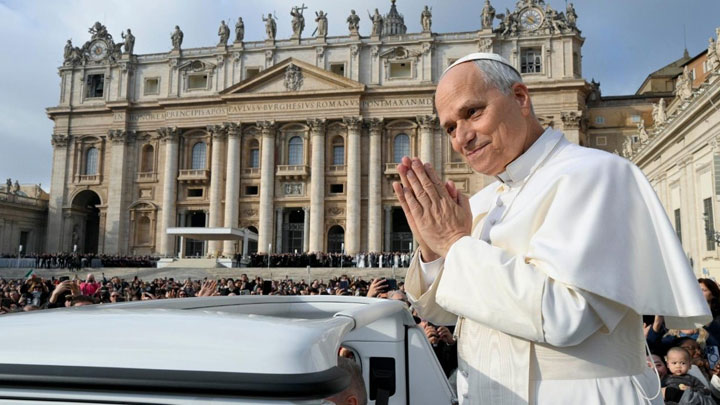

هذه التّحيّة القديمة جدًّا، الّتي ما زالت تُقال حتّى اليوم في حياتنا اليوميّة في الثّقافات العديدة، امتلأت مساء الفصح بقوّة جديدة على شفاه يسوع القائم من بين الأموات. "السَّلامُ علَيكم!" (يوحنّا ٢٠، ١٩. ٢١) وكانت ليس فقط تحيّة وأمنية، بل حقّقت تغييرًا نهائيًّا في الّذين قبلوها، ومن ثمَّ في كلّ الواقع. وصار خلفاء الرّسل يرفعون كلّ يوم وفي كلّ العالم صوتهم ويشهدون لأكبر ثورة صامتة: ”السّلام لكم!“. منذ مساء انتخابي أسقفًا على روما، أردت أن أدرج تحيّتي هذه ضمن هذا الإعلان الجماعيّ. وأريد أن أكرّر: إنّه سلام المسيح القائم من بين الأموات، سلام مُجَرَّد من السّلاح ويُجَرِّد من السّلاح، وسلام متواضع ومثابر. إنّه صادر من الله، الله الّذي يحبّنا جميعًا بلا قيد أو شرط.

سلام المسيح القائم من بين الأموات

إنّ الذي انتصر على الموت وهدم الحواجز الّتي تفصل بين البشر (راجع أفسس ٢، ١٤) هو الرّاعي الصّالح، الّذي بذل حياته من أجل القطيع، وله خراف كثيرة خارج حدود الحظيرة (راجع يوحنّا ١٠، ١١. ١٦): المسيح، سلامنا. حضورُه، وعطاؤه، وانتصاره يتردّد صداه في مثابرة الشّهود الكثيرين، الّذين يستمرّ عمل الله بواسطتهم في العالم، ويزداد وضوحًا وإشراقًا في ظلمة الأزمنة. في الواقع، الصّراع بين الظّلمة والنّور ليس مجرّد صورة من الكتاب المقدّس لوصف المعاناة الّتي يولد منها عالم جديد، بل هي خبرة نجتازها وتبدِّل معاييرنا في المِحَنِ الّتي نواجهها، وفي الظّروف التّاريخيّة الّتي نعيش فيها. رؤية النّور والإيمان به أمر ضروريّ كي لا نغرق في الظّلام. إنّها من المقتضيات الّتي يُدعَى تلاميذ يسوع إلى عيشها بطريقة فريدة ومميّزة، وهي قادرة بطرق عديدة أن تفتح طريقها في قلب كلّ إنسان. فالسّلام موجود، ويريد أن يسكن فينا، وله القدرة الوادعة على إنارة فهمنا وتوسيعه، ويقاوم العنف وينتصر عليه. السّلام له نَفَسُ الأبديّة: وبينما نصرخ في وجه الشّرّ "كفى"، السّلام يهمس همسًا ليقول: "إلى الأبد". في هذا الأفق أدخلنا الرّبّ القائم من بين الأموات. وفي هذه المشاعر يعيش صانعو السّلام، الّذين ما زالوا يقاومون الظّلام، مثل حرّاس اللّيل، في المأساة الّتي وصفها البابا فرنسيس بـ"الحرب العالميّة الثّالثة المجزّأة".

العكس، أيّ أن ننسى النّور، هو للأسف ممكن، فنفقد الواقعيّة، ونستسلم لتصوّر جزئيّ ومشوّه للعالم، يشوبه الظّلام والخوف. كثيرون اليوم يسمُّون الرّوايات الخالية من الرّجاء، العمياء تجاه جمال الآخرين، والغافلة عن نعمة الله الّتي تعمل دائمًا في قلوب البشر، الّتي جرحتها الخطيئة، يسمّونها واقعيّة. كان القدّيس أغسطينس يدعو المسيحيّين إلى أن ينسجوا صداقة لا تنفصل مرتبطة مع السّلام، حتّى يتمكّنوا، بحفظه في أعماق روحهم، من نشر دفئه المضيء من حولهم. وكتب، مخاطبًا جماعته: "إن أردتم أن تجذبوا الآخرين إلى السّلام، ليكن السّلام فيكم أنتم أوّلًا. كونوا أنتم قبل كلّ شيء ثابتين راسخين في السّلام. لكي تشعلوا الآخرين، يجب أن يكون فيكم، في داخلكم، النّور مشتعلًا". أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء، سواء كانت نعمة الإيمان فينا، أم بدا لنا أنّها ليست فينا، لِنفتح أنفسنا على السّلام! لِنقبله وندركه، بدلًا من أن نعتبره بعيدًا ومستحيلًا. فالسّلام، قبل أن يكون هدفًا، هو حضور ومسيرة. ولو تعرّض للتّحدّيات داخليًّا وخارجيًّا، مثل شعلة صغيرة تهدّدها العاصفة، لنحرسه ولا ننسَ أسماء وقصص الّذين شهدوا لنا به. إنّه مبدأ يوجِّه ويحدِّد خياراتنا. وحتّى في الأماكن الّتي لم يبق فيها سوى الأنقاض وحيث يبدو اليأس حتميًّا، نجد اليوم من لم ينسَ السّلام. كما دخل يسوع مساء الفصح إلى المكان الّذي اجتمع فيه التّلاميذ، الخائفون والمحبطون، هكذا يواصل سلام المسيح القائم من بين الأموات أن يمرّ عبر الأبواب والحواجز بأصوات ووجوه شهوده. إنّه العطيّة الّتي تساعدنا حتّى لا ننسى الخير، ونعترف بأنّه هو الّذي ينتصر، ونختاره دائمًا، كلُّنا معًا.

سلام مُجَرَّد من السّلاح

قال يسوع للّذين كانوا معه، لحظات قبل القبض عليه، وفي لحظة من الثّقة العميقة، قال: "السَّلامَ أَستَودِعُكُم وسَلامي أُعْطيكم. لا أُعْطي أَنا كما يُعْطي العالَم". ثمّ أضاف فورًا: "فلا تَضْطَرِبْ قُلوبُكم ولا تَفْزَعْ" (يوحنّا ١٤، ٢٧). لا شكّ أنّ الاضطراب والخوف كانا يشيران بالتّأكيد إلى العنف الّذي كان سيحلّ به قريبًا. لكن الأهمّ من ذلك، الأناجيل لا تخفي أنّ ما أزعج التّلاميذ كان ردّه غير العنيف: وهو طريق اعترض عليه الجميع، وأوّلهم بطرس، لكنّ المعلِّم طلب منهم أن يتبعوه ويسيروا في طريقه حتّى النّهاية. طريق يسوع لا يزال سببًا للاضطراب والخوف. وهو يكرّر بحزم وثبات للّذين يريدون أن يدافعوا عنه: "أَغمِدِ السَّيف" (يوحنّا ١٨، ١١؛ راجع متّى ٢٦، ٥٢). سلام يسوع القائم من بين الأموات هو سلام من دون سلاح، لأنّ كفاحه كان من دون سلاح، وسيتمّ في ظروف تاريخيّة وسياسيّة واجتماعيّة محدّدة. ويجب على المسيحيّين أن يكونوا، معًا، شهودًا نبويّين لهذا الجديد، متذكّرين المآسي الّتي كانوا متواطئين فيها مرّات عديدة. والمثل الكبير عن الدّينونة الأخيرة يدعو جميع المسيحيّين إلى أن يعملوا برحمة وهم يدركون ذلك (راجع متّى ٢٥، ٣١-٤٦). وفي قيامهم بذلك، سيجدون إلى جانبهم إخوة وأخوات عرفوا، بطرق مختلفة، أن يصغوا إلى آلام الآخرين وتحرّروا في داخلهم. ولو أنّ محبّي السّلام اليوم بقلب مستعدّ له ليسوا قليلين، إلّا أنّ شعورًا عميقًا بالعجز يسيطر على الكثيرين أمام مجرى الأحداث الّذي يزداد دائمًا غموضًا. في الواقع، أشار القدّيس أغسطينس من قبل إلى ذلك بهذا الكلام المتناقض: "ليس من الصّعب أن نحصل على السّلام. بل الأصعب، في أحسن الأحوال، هو أن نمدح السّلام. فإن أردنا أن نمدحه، نحتاج إلى قدرات ربّما تنقصنا. نحتاج إلى أن نبحث عن أفكار صحيحة، ونوازن بين العبارات الّتي نستخدمها. أمّا إن أردنا أن نحصل عليه، فهو هنا، في متناول أيدينا ويمكننا الحصول عليه بدون جهد".

عندما يكون السّلام لنا أمرًا مثاليًّا بعيدًا، ننتهي بأن نتعوّد على غيابه ولا نجد غريبًا إنكاره، بل أيضًا شنُّ الحرب للحصول عليه. يبدو أنّه تنقصنا الأفكار الصّحيحة، والعبارات المدروسة، والقدرة على القول إنّ السّلام قريب. إن لم يكن السّلام واقعًا نختبره ونحرسه وننمِّيه، فإنّ روح العدوان ينتشر في الحياة البيتيّة والعامّة. وفي العلاقة بين المواطنين والحكّام، ويُعتبر تقصيرًا عدم الاستعداد للحرب، أو لمواجهة الهجمات، أو للرّدّ على العنف. بعيدًا عن مبدأ الدّفاع عن النّفس المشروع، يمثّل هذا المنطق الجدليّ، على مستوى السّياسة، الجانب الأكثر شيوعًا لزعزعة الاستقرار في كوكبنا، وهي تزداد يوميًّا بصورة دراماتيكيّة وغير متوقّعة. وليس من قبيل الصّدفة أنّ الدّعوات المتكرّرة لزيادة الإنفاق العسكريّ والقرارات النّاتجة عنها، تُقدَّم من قبل الحكّام العديدين على أنّها ضرورة لمواجهة الأخطار الخارجيّة. في الواقع، تمثّل قوّة السّلطة الرّدعيّة، وخاصّة الرّدع النّوويّ، عبثيّة العلاقة بين الشّعوب، وهي غير مبنيّة على القانون والعدل والثّقة، بل على الخوف وسيطرة القوّة. كما كتب من قبل القدّيس البابا يوحنّا الثّالث والعشرين عن زمنه: "نتيجة لذلك، يعيش البشر تحت كابوس إعصار قد ينفجر في أيّ لحظة بقوّة لا يمكن تصوّرها. فالسّلاح موجود، وإن كان من الصّعب أن نقتنع بوجود أشخاص قادرين على أن يتحمّلوا مسؤوليّة الدّمار والآلام الّتي ستسبّبها الحرب، فإنّه ليس من المستبعد أن يُشعِل حدثٌ غير متوقّع، ولا يمكن السّيطرة عليه، الشّرارة الّتي تُشعِل آلة الحرب".

في الواقع، خلال سنة ٢٠٢٤، زادت النّفقات العسكريّة عالميًّا بنسبة %٩٫٤ مقارنة بالسّنة السّابقة، وأكَّدت اتّجاهًا مستمرًّا منذ عشر سنوات، لتصل إلى ٢٧١٨ تريليون دولار، أيّ ما يعادل %٢٫٥ من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ العالميّ. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أنّ التّحدّيات الجديدة اليوم لا تُعالَج فقط بالجهد الاقتصاديّ الهائل لإعادة التّسلّح، بل أيضًا بإعادة تنظيم السّياسات التّربويّة: فبدلًا من ثقافة الذّاكرة الّتي تُحافظ على الوعي الّذي تطوّر في القرن العشرين ولا تنسى ملايين الضّحايا، تُرَوَّج حملات إعلاميّة وبرامج تربويّة في المدارس والجامعات، وكذلك في وسائل الإعلام، الّتي تنشر إمكانيّات التّهديد الكثيرة، وتُرَوِّج لمفهوم عسكريّ فقط للدّفاع والأمن. ومع ذلك، "من يحبّ السّلام حقًّا يحبّ أيضًا أعداء السّلام". ولذلك أوصى القدّيس أغسطينس بعدم تدمير الجسور أو بعدم الإصرار على لائحة اللّوم، وفضّل طريق الإصغاء، والتّفاعل مع عقول الآخرين قدر الإمكان. قبل ستّين سنة، اختتم المجمع الفاتيكانيّ الثّاني وهو يدرك الحاجة الملحّة للحوار بين الكنيسة والعالم المعاصر. وبصورة خاصّة، سلّط الدّستور الرّعائي "فرح ورجاء"الضّوء على تطوّر الممارسة الحربيّة: "يقوم الخطر المميّز في الحرب الحديثة في توفير الفرصة لمن يمتلكون أحدث الأسلحة العلميّة، ليرتكبوا أعمالًا إجراميّة كبيرة، وفي دفع الإرادة البشريّة إلى قرارات هائلة بسلسلة أحداث لا هوّادة فيها. ولِئلّا يحدث هذا أبدًا، يناشد أساقفة العالم بأسره، المجتمعون وكأنّهم شخص واحد، كلّ البشر وعلى الأخصّ رؤساء الدّول والسُّلطات العسكريّة، كي يقدِّروا في كلّ لحظة، مسؤوليّتهم الهائلة، أمام الله وأمام البشريّة جمعاء".

وإذ نؤكّد على دعوة آباء المجمع، ونعتبر طريق الحوار أكثرَ السّبل فاعليّة على كلّ المستويات، نجد أنّ التّقدّم التّكنولوجيّ المتزايد وتطبيق الذّكاء الاصطناعيّ في المجال العسكريّ قد عمّق مأساويّة النّزاعات المسلّحة. بل بدأت تتكوّن عمليّة تخفيف مسؤوليّة القادة السّياسيّين والعسكريّين، بسبب "الاعتماد" المتزايد على الآلات لاتّخاذ قرارات تؤثّر في حياة البشر وموتهم. إنّها دوّامة مدمّرة، لا سابق لها، للإنسانيّة في مجالات القانون والفلسفة الّتي تقوم عليها أيّ حضارة وتحميها. ويجب أن ندين التّركيز الهائل للمصالح الاقتصاديّة والماليّة الخاصّة الّتي تدفع الدّول في هذا الاتّجاه. لكن ذلك ليس كافيًا إن لم يُنشَّط في الوقت نفسه وعي الضّمائر والفكر النّقديّ. الرّسالة البابويّة العامّة "Fratelli tutti" تقدِّم القدّيس فرنسيس الأسيزيّ مثالًا لهذا الوعي: "كانت المدن، في ذاك العالم المليء بأبراج المراقبة والجدران الواقية، تعيشُ حروبًا دامية بين العائلات القويّة، بينما كانت تنمو في الوقت عينه المناطقُ البائسة في الضّواحي المستبعدة. وفيها، نال فرنسيس السّلام الحقيقيّ في داخله، وتحرّر من كلّ رغبة في الهيمنة على الآخرين، وصار واحدًا من الأخيرين، وسعى للعيش في وئام مع الجميع". إنّها قصّة تريد أن تستمرّ فينا، وتطلُب منّا أن نوحّد الجهود لنسهم معًا في سلام يُجَرِّد من السّلاح، سلام يولد من الانفتاح والتّواضع الإنجيليّ.

سلام يُجَرِّد من السّلاح

لطف الإنسان يُجَرِّد من السّلاح. ربّما لهذا صار الله طفلًا. سرّ التّجسّد، الّذي وصل أقصى درجات التّنازل عندما نزل إلى هاوية الجحيم، بدأ في أحشاء أمّ شابّة وتجلّى في مذود بيت لحم. أنشد الملائكة: "السّلام على الأرض"، وبشّروا بحضور إله، لا حِمَى له، وفيه تكتشف البشريّة أنّ الله يحبّها عندما تعتني به (راجع لوقا ٢، ١٣-١٤). لا شيء له القدرة مثل الأطفال على أن يغيّرنا. وربّما يكون التّفكير في أبنائنا، وفي أطفالنا، وحتّى في الّذين هم ضعفاء مثلهم، هو ما يؤثِّر في قلوبنا (راجع أعمال الرّسل ٢، ٣٧). وفي هذا الصّدد، كتب سلفي الجليل أنّ "الضّعف البشريّ له القدرة على أن يجعلنا أكثر وعيًا بما يدوم وما يزول، وما يُحيي وما يُميت. وربّما لهذا ننزع مرارًا إلى إنكار حدودنا وإلى تجنّب الأشخاص الضّعفاء والمجروحين: لأنّهم قادرون على أن يجعلونا نشكِّك في صحّة المسار الّذي اخترناه، أفرادًا أو جماعة". كان القدّيس البابا يوحنّا الثّالث والعشرون أوّل من قدّم رؤية نزع السّلاح الشّامل، الّذي لا يمكن تحقيقه إلّا بتجدّد القلب والفكر. وكتب في رسالته "السّلام على الأرض": "يجب أن نعترف بأنّ وقف التّسلّح لأغراض الحرب، وتقليصه الفعليّ، وبحجّة أولى إلغاؤه، هو أمرٌ مستحيل أو يكاد يكون مستحيلًا إن لم نبادر في نفس الوقت إلى نزع سلاح شامل، أيّ إن لم نفكّك أيضًا عقول النّاس، بالسّعي الصّادق إلى إزالة الهَوَس الحربيّ فيها: الأمر الّذي يستلزم بدوره استبدال مبدأ السّلام القائم على توازن الأسلحة، بمبدأ أنّ السّلام الحقيقيّ يمكن بناؤه فقط على الثّقة المتبادلة. ونحن نعتقد أنّ هذا هدف قابل للتّحقيق. ولأنّ العقل السّليم يتطلّبه، فهو مرغوبٌ فيه جدًّا، وله فائدةٌ قصوى".

هذه هي الخدمة الأساسيّة الّتي يجب أن تقوم بها الأديان تجاه الإنسانيّة المتألّمة، فتراقب المحاولات المتزايدة لتحويل حتّى الأفكار والكلمات إلى أسلحة. التّقاليد الرّوحيّة الكبيرة، وكذلك الاستخدام الصّحيح للعقل، تدفعنا لنتجاوز الرّوابط الدّمويّة أو العرقيّة، ولنتجاوز الأخوّة الّتي تعترف فقط بمن يشبهها وترفض من يختلف عنها. اليوم نرى أنّ هذا ليس أمرًا مفروغًا منه. للأسف، صار جزءًا متزايدًا من المشهد المعاصر استخدام كلام الإيمان لتغذية الصّراع السّياسيّ، وتبرير القوميّة، وتبرير العنف والحرب باسم الدِّين. يجب على المؤمنين أن يعملوا بنشاط، وأوّلًا بحياتهم نفسها، ليندّدوا بطرق التّجديف هذه، الّتي تُخفي اسم الله القدّوس. لذلك، إلى جانب العمل، من الضّروريّ أكثر من أيّ وقت مضى أن ننمّي الصّلاة، والحياة الرّوحيّة، والحوار المسكونيّ، والحوار بين الأديان، لنجعلها طرقًا للسّلام ولغةً لِلِّقاء بين التّقاليد والثّقافات. وفي جميع أنحاء العالم، يُؤمل أن "تصير كلّ جماعة "بيتًا للسّلام"، حيث نتعلّم نزع فتيل العداء بالحوار، وحيث نمارس العدل ونصون المغفرة". في الواقع، اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، يجب أن نُبَيِّن أنّ السّلام ليس خيالًا (يوتوبيا)، وذلك بإبداع رعويّ متنبِّه وموَلِّدٍ للحياة. من ناحية أخرى، يجب ألّا يصرف هذا انتباه الجميع عن أهمّيّة البعد السّياسيّ. فعلى الّذين يتحمّلون مسؤوليّات عامّة في أعلى المناصب وأكثرها كفاءةً، "أن يفكّروا بعمق في مسألة إعادة بناء العلاقات السّلميّة بين الجماعات السّياسيّة على الصّعيد العالميّ: إعادة بناء قائمة على الثّقة المتبادلة، والصّدق في المفاوضات، والوفاء بالالتزامات المتعهّد بها. يجب أن يبحثوا حتّى يُحدّدوا نقطة البداية نحو تفاهمات صادقة ودائمة ومثمرة". هذا هو طريق الدّبلوماسيّة الّذي يُجَرِّد من السّلاح، وهذا هو طريق الوساطة، والقانون الدّوليّ، والّذي تعتدي عليه للأسف انتهاكات متزايدة لاتّفاقيّات متكرّرة الّتي تمّ التّوصّل إليها بصعوبة، في سياق يحتاج ليس إلى نزع الشّرعيّة عن تلك الهيئات بين الدّول، بل إلى تعزيزها.

اليوم، العدل وكرامة الإنسان معرّضان أكثر من أيّ وقت مضى للخلل في ممارسة السُّلطة بين الأقوياء. كيف نعيش في هذا الزّمن، زمن عدم الاستقرار والصّراعات، وننجِّي أنفسنا من الشّرّ؟ يجب أن نحفّز وندعم كلّ مبادرة روحيّة وثقافيّة وسياسيّة تحافظ على الرّجاء حيًّا، ونقاوم انتشار "مواقف مبنيّة على القضاء والقدر، وكأنّ الدّيناميكيّات الجارية ناتجة عن قوى مبهمة لا معالم لها وغير شخصيّة، وهيكليّات مستقلّة عن الإرادة البشريّة". في الواقع، إن كانت "أفضل طريقة للسّيطرة والتّقدّم دون حدود هي بثّ اليأس والاستمرار في إثارة عدم الثّقة، حتّى وإن تنكّرت بزيّ الدّفاع عن قِيَم معيّنة"، فإنّ مثل هذه الاستراتيجيّة يجب مقاومتها بتطوير مجتمعات مدنيّة واعية، وأنواع من الجمعيّات المسؤولة، وخبرات مشاركة سلميّة، وممارسات العدل التّصالحيّة على نطاق ضيّق أو واسع. وقد أشار إلى ذلك البابا لاوُن الثّالث عشر من قبل بوضوح في الرّسالة البابويّة العامّة "الشّؤون الجديدة"، قال: "الشّعور بالضّعف الشّخصيّ يدفع الإنسان إلى الرّغبة في ربط عمله بعمل غيره. يقول الكتاب المقدّس: من الأفضل أن تكون اثنين لا واحدًا، لأنّ الاثنين لهما فائدة أكبر في عملهما. إن سقط أحدهما، أسنده الآخر. والويل لمن هو وَحده، إن سقط فلا يد له ترفعُه (راجع الجامعة ٤، ٩-١٠). وأيضًا: الأخ الّذي يساعده أخوه يشبه مدينة حصينة (الأمثال ١٨، ١٩)".

ليكن هذا ثمرة يوبيل الرّجاء، الّذي حفّز ملايين البشر على أن يكتشفوا أنفسهم حجّاجًا، ويبدأوا بأنفسهم وينزعوا السّلاح من القلب والعقل والحياة، ولن يتأخّر الله في الاستجابة لهم بتحقيق وعوده: "فيَحكُمُ بَينَ الأُمَم ويَقْضي لِلشُّعوبِ الكَثيرة، فيَضرِبونَ سُيوفَهم سِكَكًا ورِماحَهم مَناجِل، فلا تَرفَعُ أُمَّةٌ على أُمَّةٍ سَيفًا، ولا يَتَعَلَّمونَ الحَربَ بَعدَ ذلك. هَلُمُّوا يا بَيتَ يَعْقوب، لِنَسِرْ في نورِ الرَّبّ" (أشعيا ٢، ٤-٥)."